《趟出高粱地》:情系玉兰

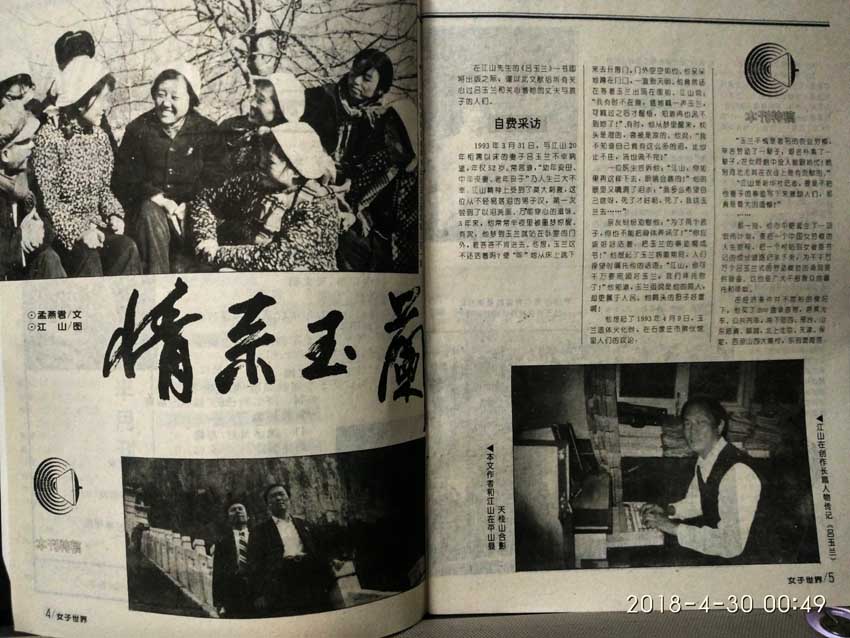

农民互联网编者注:本文是孟燕君长篇自传《趟出高粱地》(远方出版社)中《情系玉兰》一章的内容。1996年3月,在吕玉兰逝世3周年的纪念日到来之际,《女子世界》第6期以头题的位置发表了孟燕君的同题长篇散文《情系玉兰》。本文由作者于2007年5月13日上传农民互联网博客空间。2018年4月30日凌晨由农民互联网编者插图。编者再次把吕玉兰相关文稿推至农民互联网头条,是为纪念长篇人物传记《吕玉兰》正式出版20周年。劳动节是全世界劳动者的节日,让我们用这样的方式向所有的劳动模范致敬!

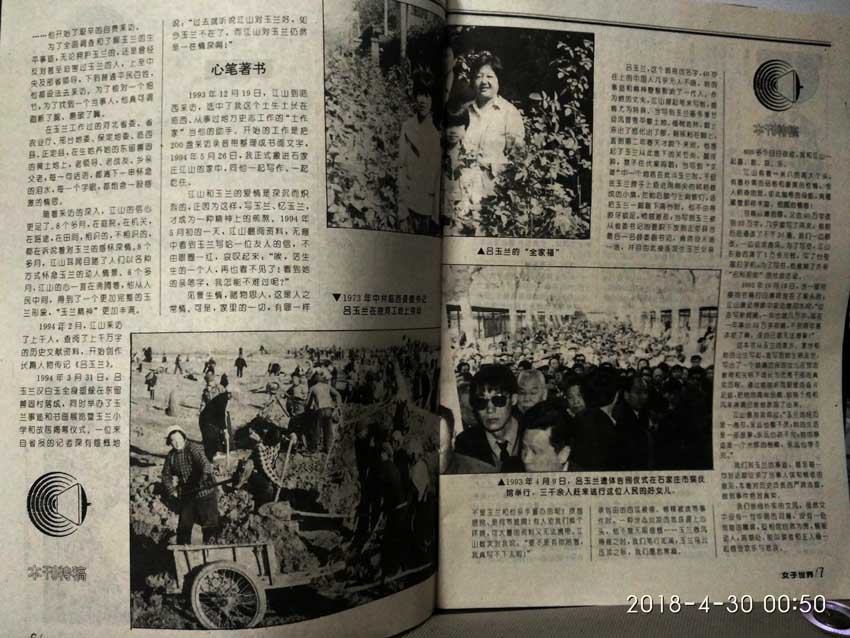

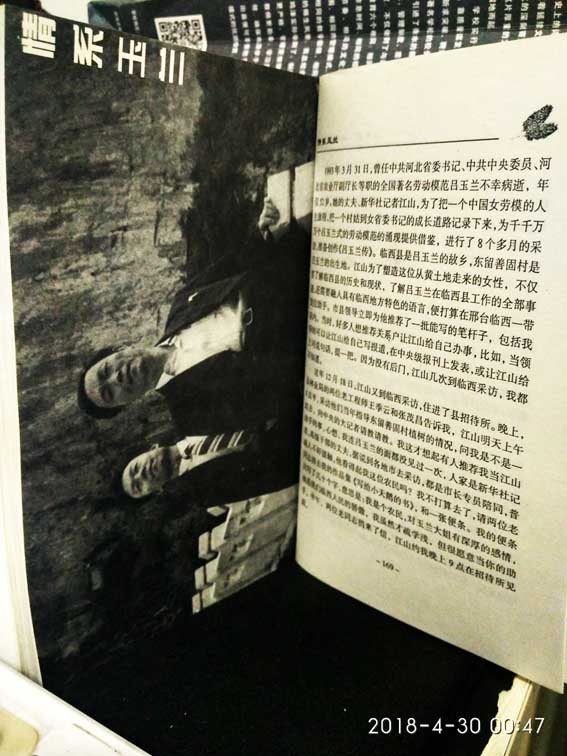

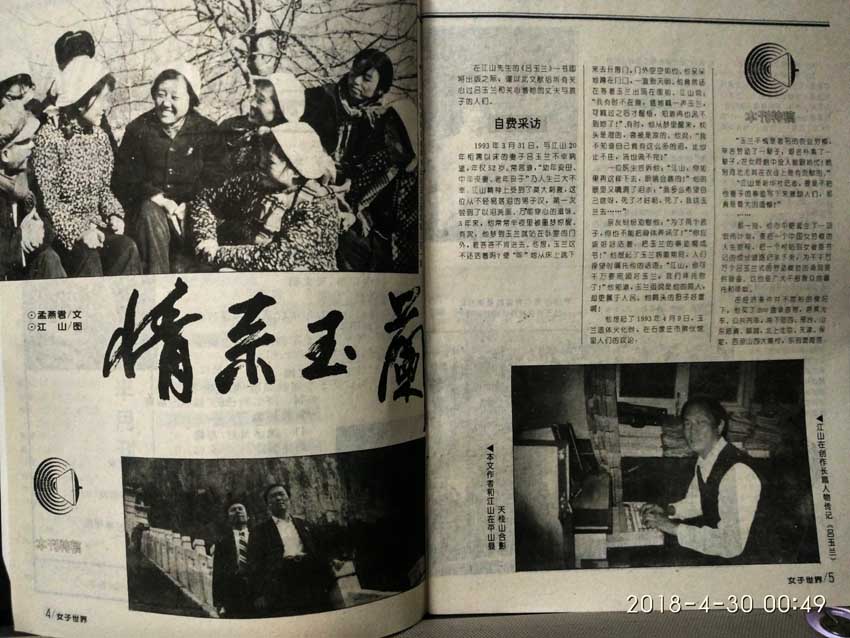

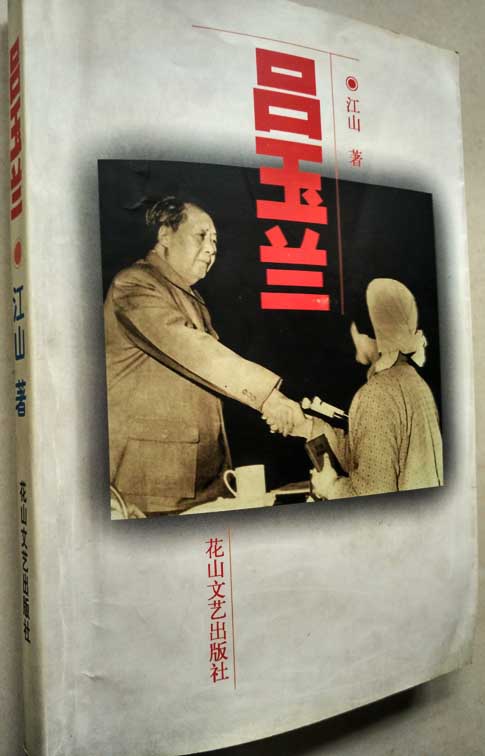

1993年3月31日,曾任中共河北省委书记、中共中央委员、正定县委副书记、河北省农业厅副厅长等职的全国著名劳动模范吕玉兰不幸病逝,年仅52岁。她的丈夫、新华社记者江山,为了把一个中国女劳模的人生旅程,把一个村姑到女省委书记的成长道路记录下来,为千千万万个吕玉兰式的劳动模范的涌现提供借鉴,进行了8个多月的采访,准备创作《吕玉兰传》。临西县是吕玉兰的故乡,东留善固村是吕玉兰的出生地。江山为了塑造这位从黄土地走来的女性,不仅要了解临西县的历史和现状,了解吕玉兰在临西县工作的全部事迹,还需要融入具有临西地方特色的语言,便打算在邢台临西一带找位助手。市县领导立即为他推荐了一批能写的笔杆子,包括我在内。当时,好多人想推荐关系户让江山给自己办事,比如,当领导的可以让江山给自己写报道,在中央级报刊上发表,或让江山给上司说句话,提一把。因为没有后门,江山几次到临西采访,我都不知道。

这年12月18日,江山又到临西采访,住进了县招待所。晚上,县林业局的两位老工程师王季云和张茂昌告诉我,江山明天上午8点半,采访他们当年指导东留善固村植树的情况,问我是不是一起去,向中央的大记者请教请教。我这才想起有人推荐我当江山助手的事,心想,我连吕玉兰的面都没见过一次,人家是新华社记者,高级干部的丈夫,据说到各地市去采访,都是市长专员陪同,普通人不好接触,他看得起我这位农民吗?我不打算去了,请两位老同志捎去我的作品集《写给小天鹅的书》,和一张便条。我的便条只写了几十个字,意思是:我是个农民,对玉兰大姐有深厚的感情,她是我们临西人民的骄傲,我虽然才疏学浅,但很愿意当你的助手。中午,两位老同志捎来了信,江山约我晚上9点在招待所见面。

江山是大高个儿,因为连日奔波,脸色有些憔悴,但精神很好。他穿着普通,裹一件褪了色的旧军大衣,加上随和朴实的性格,一下子拉近了和我的距离。经过一个多小时的交谈,我们很投缘,他对我这个从事过四年史志工作的农民小伙子有了好感。

20日上午刚上班,江山来到了我们林业局办公室,他找到局长赵书一,告诉他县委书记刘力已经答应让我当他的助手。赵局长高兴地同意了,嘱咐我好好跟江山学习,以后能回局里尽量再回来。

这日,江山给我留下100盘采访录音带,先让我整理成书面材料,他就回了石家庄。

为了找个肃静的地方安心工作,我住进了县农业技术推广中心招待所最顶层的一个房间,自己生起蜂窝煤炉子做饭,夜以继日地整理录音带,元旦都没回家休息。妻子怕我太累,又舍不得花钱吃饭,让在技校读书的小妹宗芳捎来了馒头、鸡蛋、小米和面条。

春节前,我整理出80余盘录音带,搭乘下堡寺镇党委书记赵子庆的车来到江山家里,征求他的意见,江山很满意。这次,我在他家住了4天,一起研究《吕玉兰传》的写作思路和提纲。我回临西时,又带回另外100盘录音带。

1994年春天,我将200余盘采访带整理完后,继续住在县城农机公司顶楼的一个房间,每天到县档案馆查阅有关吕玉兰在临西活动的资料。

1994年5月26日,我正式搬进石家庄江山的家中,同他一起写作,一起吃住。在此之前,不少人劝他先休息几个月,一是从玉兰病重到逝世,他从来没有很好地脱衣睡过一个囫囵觉,再就是1993年底他脑血管痉挛,大家怕他病倒了。因为他心中有了一根精神支柱,为了尽快把玉兰的事迹写出来,他没休息一天,便开始了辛勤耕耘。奇怪的是,他的身体竟然好了起来,充沛的精力令我这个年轻小伙子吃惊!

江山和玉兰的爱情是深沉而炽烈的,正因为这样,写玉兰、忆玉兰,才成为一种精神上的煎熬。1994年5月初的一天,江山翻阅农业厅资料,无意中看到玉兰写给一位友人的信,不由眼圈一红,哀叹起来:

“唉,活生生的一个人,再也看不见了!看到她的亲笔字,我怎能不难过呢?”

见景生情,睹物思人,这是人之常情。可是,家里的一切,有哪一样不是玉兰和他亲手置办,并使用过的呢?欲想摆脱,是何等难啊!有人劝我们换个环境,可大量的资料又无法携带。江山数次对我说:

“要不是有你陪着我,我真写不下去啦!”

是啊,往日夫妻恩爱,生活中的每一个故事,都是江山心灵上的一颗种子,现在要重新回忆,那等于用钢刀把它们一颗颗剜出来啊!

不少玉兰的亲近朋友,得知我们写书的消息,好心地劝我们把玉兰的形象美化得完美无缺。1994年3月下旬,玉兰老家的一个亲戚找到江山说:

“你把玉兰写成一朵花,后代看过这本书的印象就是一朵花,全在你笔尖一拐古了!”

江山告诉他:

“玉兰的形象根本用不着拔高。她的事迹本身就很生动,只要实事求是地写,一定低不了。我们要对历史负责!”

有句俗话说得好:“女人能顶半边天。”的确,一个家庭缺少了主妇,那可真像塌了半个天。别看洗衣做饭铺床拆被这些杂碎活不像干大事业那样轰轰烈烈,要想做得井井有条也实实不易。玉兰的去世,已把江山累得够呛,1994年下半年,一直帮他料理家务的亲戚谈秀萍又参加了工作,他的负担就更重了。从此,我们两个男人常常谈论油盐酱醋,肉菜价格。

为了当好江山的助手,我凭自己的年轻,在协助江山写作之外,尽可能多地帮他做一些家务活,打开水,收拾饭桌,刷锅洗碗,还和他一起在小院里整地种菜、炒菜做饭。江山对此很觉过意不去:

“我是请你来帮着写书的,不该叫你干家务活!”

我说:

“玉兰是临西的骄傲,俺能代表30万父老乡亲帮你做些事情是俺的光荣。说白了,咱还不都是为了尽快把玉兰的书写出来!”

到后来,江山对我开玩笑说:

“你成了我们家里里外外一把手了!”

在这个家庭里,数我饭量大,他们吃饭用小碗,却给我另外准备个大号的。大家怕我吃不饱,却常常把饭做得多过了火。江山知道我爱吃饺子,爱吃大锅菜,尽量按我的口味和临西习惯安排饭菜,使我感受到了家庭的温暖。

1994年9月里的一天,我正在整理玉兰生前著述目录,忽然头痛起来,便想借此休息一晚上。这时候,江山的大女儿江河走进房来,把一个削好的大苹果递到我手里。她关切地对我说:

“工作累了就休息休息,注意别把身体搞坏了!”

看着香喷喷的苹果,听到体贴入微的话,我的头一下子好了许多,心情舒畅地又投入了工作。我想,江河懂事多了。

玉兰走后,两个女儿成了江山的心病。上高三的江河这年19岁,二女儿江华18岁读着高二。两个孩子本来性格内向,再加上失去母爱,整日郁郁寡欢。为使她们从痛苦中解脱出来,江山这位慈父带着失去爱妻的痛苦做女儿的工作,耐心细致地教育和开导她们要像坚强的妈妈一样坚强起来。

我住进这个家庭后的1994年6月28日,江山问到孩子称呼我叔叔还是哥哥,我说我从来就想有个妹妹,那就叫哥哥吧。幽默的江河喊过“老兄”,也叫过“同志”。饭桌之上,过星期天,一有时间,我就给她们讲故事、说笑话,视她们如亲姐妹。现在,她们学习之余经常主动做一些力所能及的家务活。不久前,江山把玉兰最著名的《十个为什么?》小册子每人送了一本,她们认真地阅读后,恭恭敬敬地摆放在各自的床头。

1994年10月,我从会客厅搬进江山的卧室,他让我睡床,自己坚持打地铺。我知道,他在7月右臂因雨天地滑在院内摔折。常言道,伤筋动骨一百天,正需继续治疗,怎能叫他睡在地上!我好说歹说,才说服了他。他不好意思起来,风趣地说:

“唉,写书真艰难啊,还让你打地铺。不过,这些事你可以记下来,绝对都是创作的好素材!”

我们县来石家庄打工的几个小青年,不到一个月就鸟枪换炮改成了普通话,不少同龄朋友劝我也改一下,我都一笑置之。他们哪里晓得,作为江山的助手,我的方言对他的创作也是一个不小的帮助。在写作过程中,我不时恰到“用”处地说一句临西方言,江山会高兴地拍手喝彩:

“好,这是地道的临西农民话,那次玉兰就是这么说的!”

因此,我刚来石家庄那两年多的时间里,一直保持着浓重的临西口音,别人都以为我是玉兰的亲戚呢。

1995年2月24日,江山回江苏看望母亲,共度春节。母亲看着年将半百的长子,疼爱地说:

“勤泉(江山原名江勤泉),写书,可一定要注意身体啊!”

江山能和玉兰结合,就是仰慕她的事迹。现在,玉兰走了,江山相信玉兰生命不再,却精神永存,时代仍然需要更多的吕玉兰。于是,他的肩头便有了一种责任感和使命感。

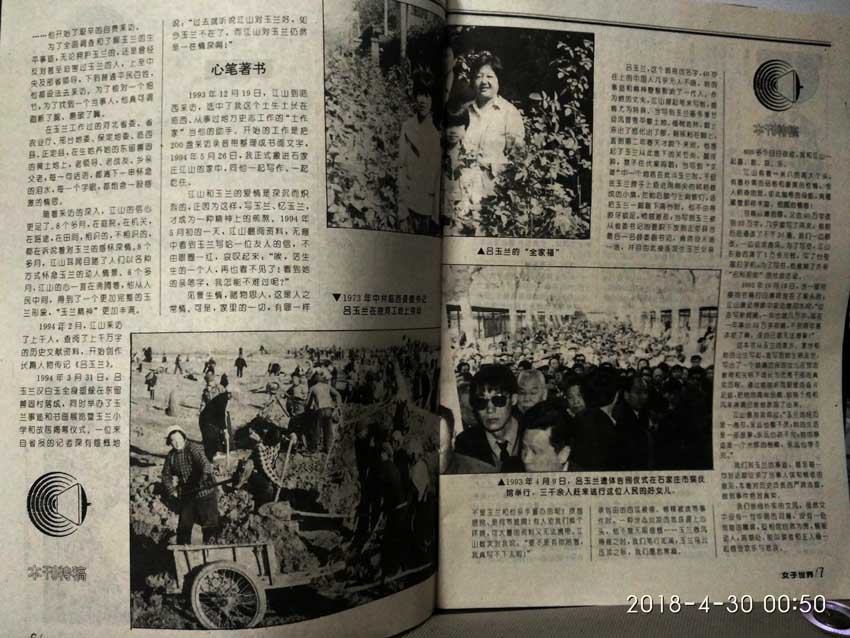

吕玉兰,这个响亮的名字,如今40岁往上的中国人几乎无人不晓,她的事迹和精神整整影响了一代人。作为她的丈夫,江山提起笔来,感情尤为特殊。当写到玉兰隆冬季节迎风冒雪平整土地、植树造林,脚上冻出了疮,化成了脓,和鞋袜粘在一起,直到第二年春天才脱下来时,他想起了玉兰从此患下的关节炎、腿浮肿,禁不住伏案呜咽;当写到“文革”中一个地痞在批斗玉兰时,不但往玉兰脖子上插进用秫秸削尖的小旗,往后脑勺上刺铁钉,还把玉兰一脚踹下高台时,他不由咬牙顿足,愤怒难忍;当写到玉兰从省委书记的要职下放到正定县当最后一名县委副书记时,竟然没人送一送,自己掂着提包乘公共汽车去报到,并且由此连串发生的玉兰父亲承包田的西瓜被偷、棉棵被拔等事情,一种世态炎凉的悲哀袭上心头,不禁无限感慨……玉兰春风得意之时,我们笔行如溪,玉兰乌云压顶之际,我们墨若寒凝。

那天凌晨3点,我被江山轻轻地推醒了。我看到他两眼红肿,泪痕未干,知道他为了回忆玉兰第四次沉浮,又是通宵难眠。我坐到电脑前,江山开始念腹稿。到了伤心处,江山边哭边诉:

“这些人怎么这样狠毒啊?玉兰要不是受到这一次次人身迫害和攻击,哪能死得这么早!”

我劝他想开些,别伤心了,咱们都有那一天,早早晚晚的问题,却又怕影响了他的情绪,记不起那些非动情不能记起的故事,便只得像往常那样,噙着泪水迅速将文字输进电脑中去。可这一次江山再也无法控制自己的感情,哽哽咽咽,最后竟说不出话来。《第四次沉浮》这章,是用江山的泪写成的。

600多个日日夜夜,我和江山一起喜、怒、哀、乐。

原本以为换个环境心情上会好些,没想到,这个家、这里的一切,都毋须我们重新酝酿感情,成为我们调动写作情绪最理想的场所。

江山有着1米80的高大个头,有着朴素的品格和豪爽的性情,令人称奇的是,如此魁梧的身躯,竟然蕴藏着那样丰富、细腻的情感!

书稿从薄到厚,由40万字又改到了30万字,几乎重写了两次,前前后后通改了不下10遍,我们一边修改,一边征求意见。为了写书,江山东借西凑了一万多元钱,买了台电脑打字机,为了写书,他推掉了许多“名利双收”的社会活动。

1995年10月18日,当一部完整的书稿打印清样放在了案头,江山激动得眼中滚动着泪水说:

“过去写新闻稿,一年也就几万字,现在一年拿出35万字初稿,不到两年基本定了稿,连自己都无法想象!”

这本书从玉兰的家乡、家世和她的出生写起,直到生病去世。写出了一个普通农民的女儿怎样在党的教育和关怀下成长为优秀的高级干部的。通过叙述她曲折而艰难的奋斗历程,把她的高尚品德、独特个性和模范风采淋漓尽致地表现出来。

江山曾对我说过:

“预览的经历是一卷书,永远也看不厌;她的生活是一部故事,永远也讲不完;她的事迹是一个光辉的楷模,永远也学不完。”

我们对玉兰的事迹,甚至每一句对话都征求了当事人或知情者的意见,本着对历史负责的严肃态度,做到事件绝对真实。

我们崇尚朴实的文风,虽然文中没有一句华丽的词藻,没有一处刻意的雕琢,但相信自然为贵,情能动人,高潮处,能叫读者和主人公一起感受欢乐与悲哀。

有人说江山写书得不偿失。为写书,他工资被扣,放弃了几次晋升的机会,不但没能参加高级记者职称的评聘,主任记者也只保留个资格。然而,更多的人则是支持他的。1995年2月13日,江山到原《河北日报》总编辑叶臻家中采访,叶总紧紧握住他的手,第一句话就是:

“听说你在给玉兰写书,这是河北的一件大事,我们感谢你,人民感谢你!”

创作期间,不少省委和省直机关的领导,挤时间到家中问寒问暖,不少玉兰的老上级老部下,不顾年迈体衰,前来给我们讲故事、提供线索,更有无数知名的不知名的朋友打来电话,写来信件。所有这些,都在精神上给予了我们最大的支持。我们就把《吕玉兰》这本书,双手捧献给你们,作为最大的报答吧!

1995年底,我回了趟农村的老家,有人对我说,临西县首届十大杰出青年,不少人都升了官、提了级,你错过了机会,后不后悔?还有人说,临西县十大杰出青年,别人都录了像上了电视,就你一个人是几行白纸黑字,太可惜了。我却不以为然。因为我跟江山学到了许多东西,包括写作的经验和做人的道理,以及他的高尚情操,并且在省会交了很多朋友。

《吕玉兰》一书通过了省领导的审阅,最后由花山文艺出版社出版。1996年元月起,《河北日报》开始连载《吕玉兰》。1996年3月,在吕玉兰逝世3周年的纪念日到来之际,《女子世界》第6期以头题的位置发表了我的长篇散文《情系玉兰》。此后,我业余时间还单独创作了电视连续剧《吕玉兰》。我不但写玉兰,还要学习玉兰精神。我在1995年第6期《女子世界》上,发表的赞美玉兰精神的散文《石榴吟》,就是我情系玉兰的一个写照。

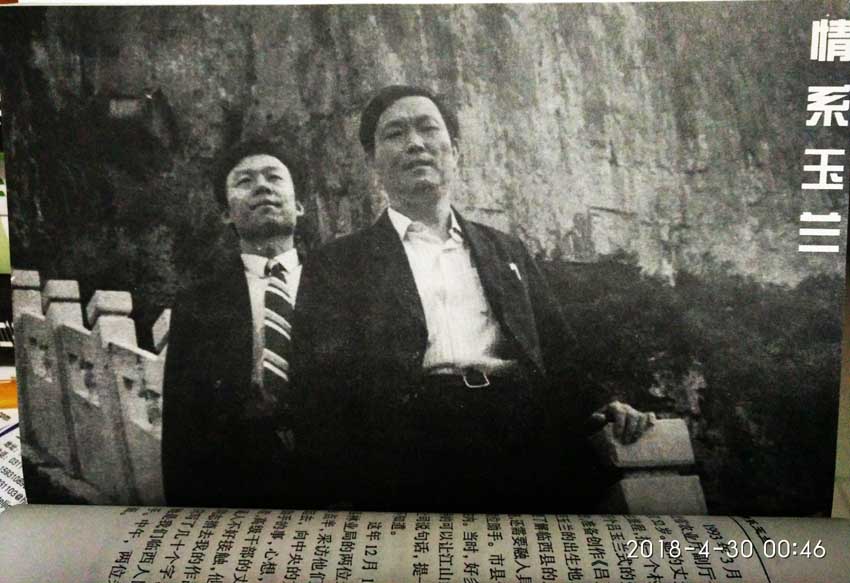

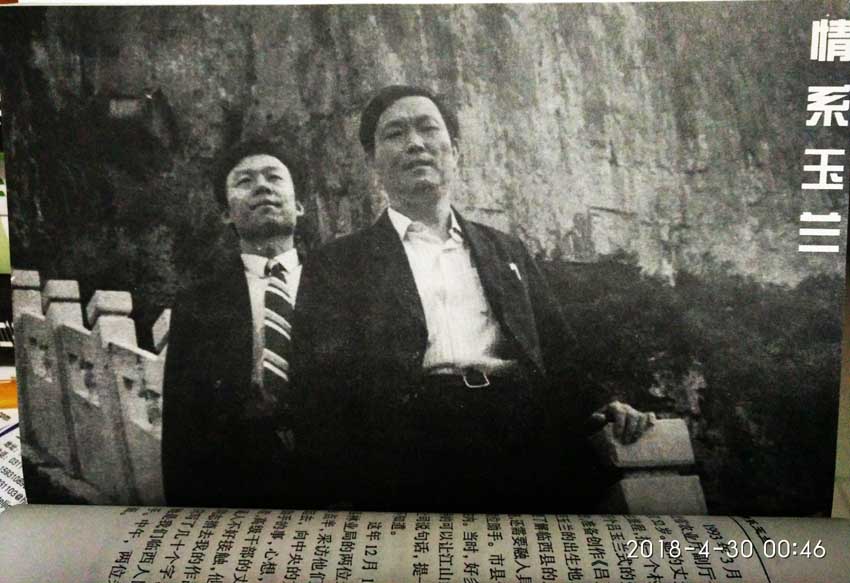

(江山与孟燕君合影照片说明:本文作者孟燕君1994年春天跟随江山先生到平山县采访电影《白毛女》作者之一杨润身时游天桂山白毛女洞。据说天桂山是白毛女也就是喜儿的故乡。) 以下图片为2018年4月30日编者上传,以为纪念《吕玉兰》出版20周年:

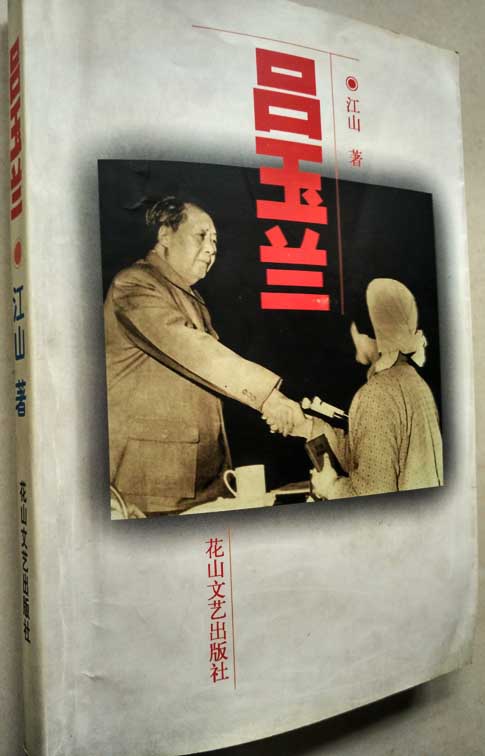

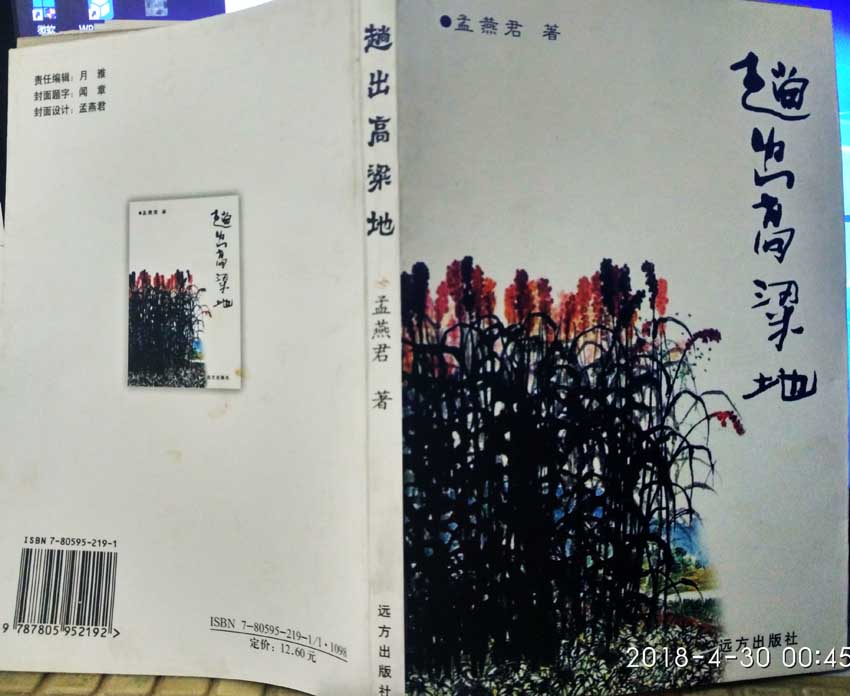

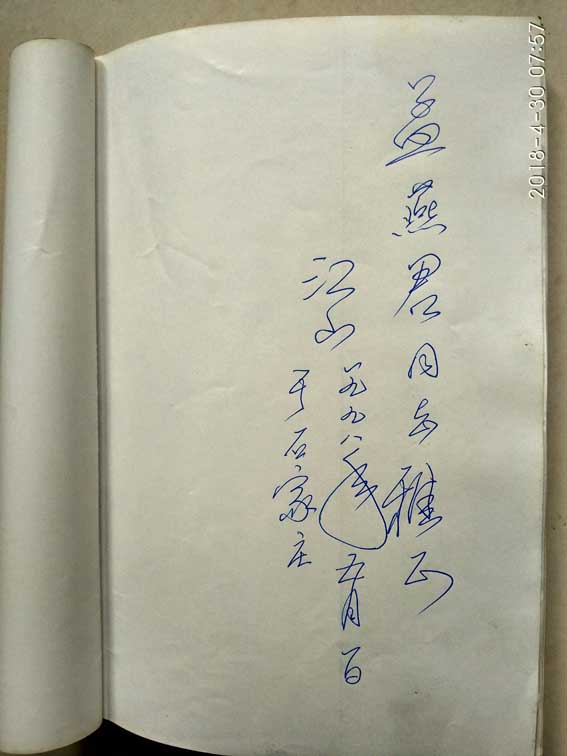

1998年4月出版的《吕玉兰》,这是江山先生5月1日送给助手孟燕君的,并且有亲笔题字

1998年4月出版的《吕玉兰》,这是江山先生5月1日送给助手孟燕君的,并且有亲笔题字

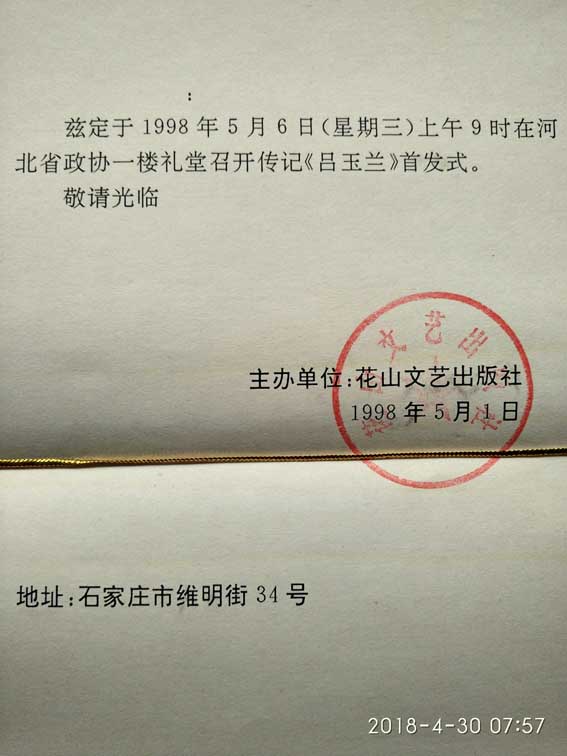

本文作者孟燕君作为江山先生创作《吕玉兰》的助手,有幸受邀参加花山文艺出版社举办的《吕玉兰》首发式

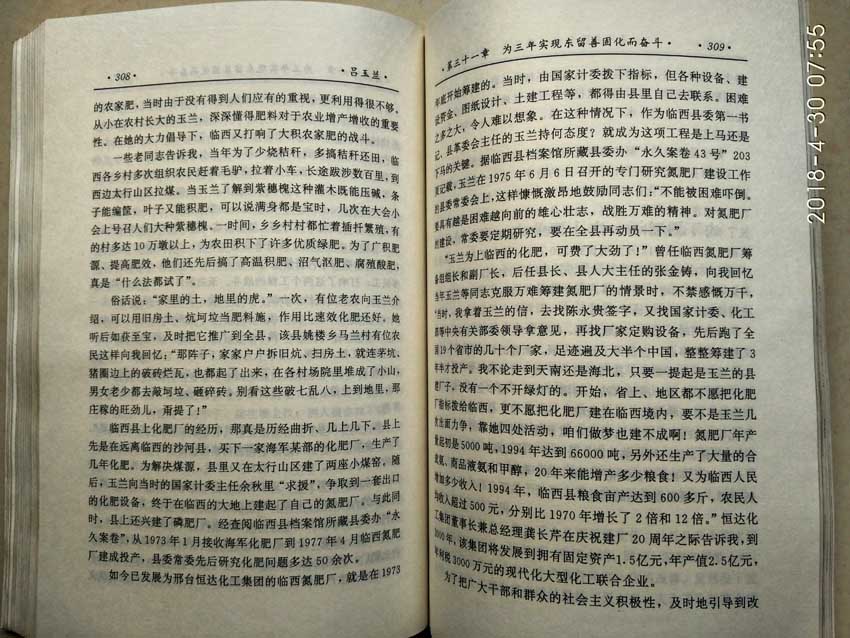

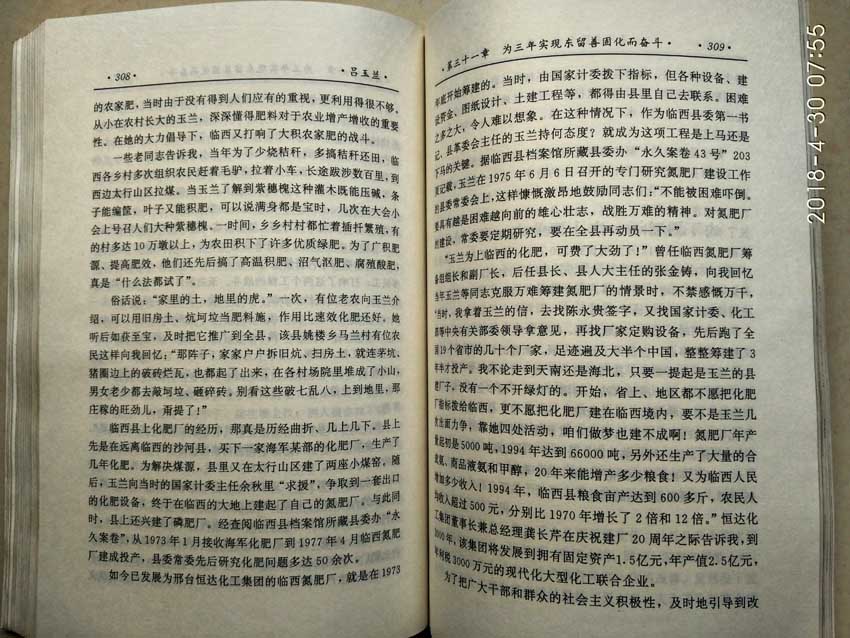

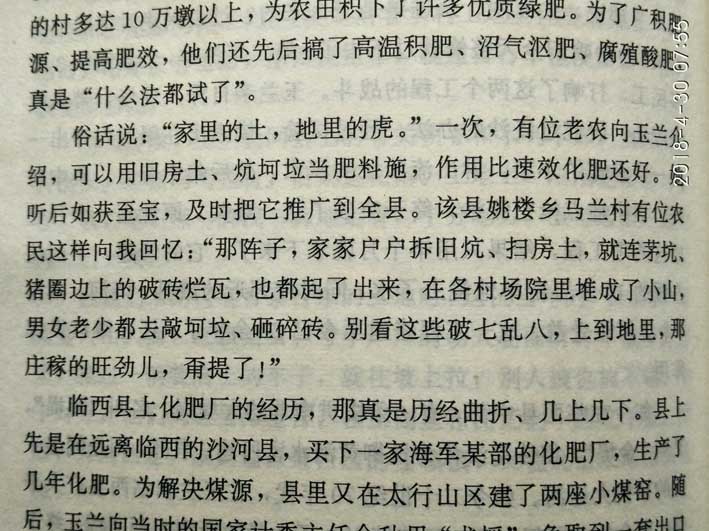

《吕玉兰》出版前,江山先生征求孟燕君的意见,计划在书中体现孟燕君的名字,以及协助创作本书的事迹,被孟燕君婉言谢绝。孟燕君说:“我为自己敬仰的劳动模范树碑立传,不图名不图利,能跟老师学习做人和作文就很满足了。”其实,书中仍然有孟燕君的影子,如第三十一章《为三年实现东留善固化而奋斗》308页,“该县姚楼乡马兰村有位农民这样向我回忆”,就是孟燕君创作时根据自己的记忆写下的文字。

《吕玉兰》出版前,江山先生征求孟燕君的意见,计划在书中体现孟燕君的名字,以及协助创作本书的事迹,被孟燕君婉言谢绝。孟燕君说:“我为自己敬仰的劳动模范树碑立传,不图名不图利,能跟老师学习做人和作文就很满足了。”其实,书中仍然有孟燕君的影子,如第三十一章《为三年实现东留善固化而奋斗》308页,“该县姚楼乡马兰村有位农民这样向我回忆”,就是孟燕君创作时根据自己的记忆写下的文字。 |

加载中...

加载中... 给我留言

给我留言 加为好友

加为好友 发小纸条

发小纸条 小档案

小档案